「ひとりずつ」でしょうか、それとも「ひとりづつ」でしょうか。また、「少しずつ」でしょうか、「少しづつ」でしょうか

文章を書いているときなどに、この「ずつ」と「づつ」の使い方に迷うことってありますよね。

どちらかが間違いでしょうか。 それとも両方使えるのでしょうか。学校ではどう習ったのでしょう。

今回は、「ずつ」と「づつ」について解説していきます。

この記事の目次

「ずつ」と「づつ」正しいのはどっち?

学校で習ったのは「ずつ」?それとも「づつ」?

「ずつ」と「づつ」、学校で習ったのは、どちらかというと、

それは、

じつは、

年代によって異なります。

戦後、小学校に通った人は、「ずつ」と習っているはずです。

戦前はというと、一般的に「づつ」と習っていらっしゃいます。

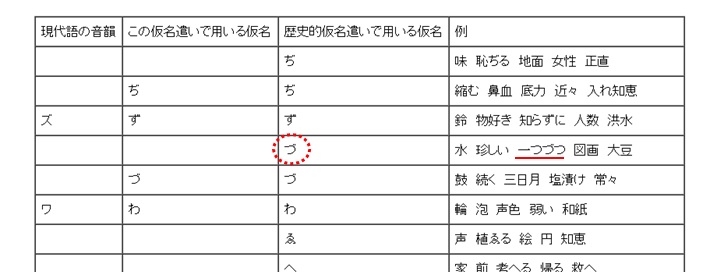

文部科学省の『「現代仮名遣い」に関する内閣告示及び内閣訓令について』にも、「歴史的仮名遣い」として、 「一つづつ」と載っています。

出展:文部科学省

「歴史的仮名遣い」とは?

「歴史的仮名遣い」とは、過去のある時期に決められた仮名の使い方です。

1946年(昭和21)に、「現代かなづかい」が公布されてからは,

「づつ」は、 おもに古典の表記にのみ使う、ということに使い分けがされてきました。

「づつ」は間違い?

現在「づつ」を使うのは間違いか、というとそうでもないのです。

1946年(昭和21)に公布された「現代かなづかい」が、40年後の1986年(昭和61)に、「現代仮名遣い」として改訂され、下の資料にあるように、「ずつ」は「づつ」を使うこともできる、ということになりました。

出展:文部科学省

「使うことができる」とされている「づつ」を使うか、本則にのっとって「ずつ」を使うかは、個人の自由、ということですね。

「ずつ」と「づつ」、違いはなに?

今、見てきたように「ずつ」と「づつ」に意味の違いはありません。

「ずつ」の意味は?

ところで「ずつ」の意味はというと、次の2つがあります。

① それぞれに等しく、その量を割り当てること。

例:子供たちに1パックずつ、いちごをあげた。

② 同じ量や程度が繰り返されること。

例:少しずつ、夜明けが近づいてくる。

「つくずく」?それとも「つくづく」?

「ず」を使うのか、「づ」を使うのか迷う場面って、今回の「ずつ」と「づつ」だけでは、ありませんよね。

たとえば、「つくずく」なのか「つくづく」なのか、「つれずれ」なのか「つれづれ」なのかで、迷ったことはありませんか。

「ず」と「づ」の使い方には、一応、決まりがあるのです。

本則は「ず」

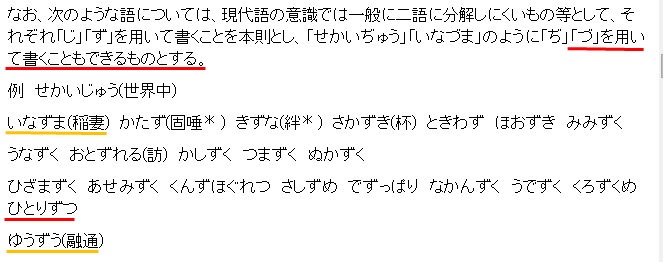

先ほどの資料にもありますように、バラバラにできない2語、たとえば「稲妻」で「ズ」と発音するものは、基本的に「づ」ではなく、「ず」と書くことになっています。

「稲妻」は「稲(いね)」と「妻(つま)」ですが、バラバラにすると意味がなくなる語ですので、本則にのっとり「いなずま」と書く、

ということなのです。

「融通」は、「融(ゆう)」と「通(つう)」ですが、「ゆうずう」と書くのが一般的、ということです。

例外として「づ」と書くものもあります。

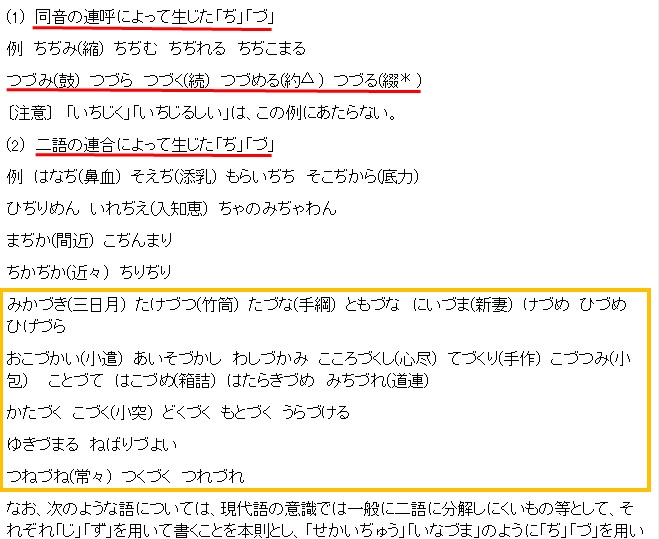

ただし、下の資料にありますように、 鼓や続くは「つづみ」「つづく」と書きます。

また、先ほどの「稲妻」と違い、 バラバラにしても意味が通るものに関しては、元のかなが「つ」ならば「づ」と書きます。

下の資料のオレンジ色で囲った言葉が、それにあたります。

「三日月(みかづき)」や「新妻(にいづま)」、「手作り(てづくり)」などです。

出展:文部科学省

まとめ

いかがでしたか。

「ずつ」と「づつ」、どちらも間違いではありません。

あなたはどちらをお使いになりますか。

日本語って、慣習が変わると使い方が変わったりしますので、混乱することもありますね。

頭を柔らかくしておいた方が、いいようです。

「十分」と「充分」の使い分けってあるのでしょうか。

「十分と充分の違いってなに?」

「すいません」と「すみません」の違いはなに?

「すいませんとすみません、どっちが正しいの?」

「に」と「で」の違いはなに?

「助詞の「に」と「で」の使い分けは?」

日本語を上手に使いこなせる外国の方って、天才だと思いません?^^